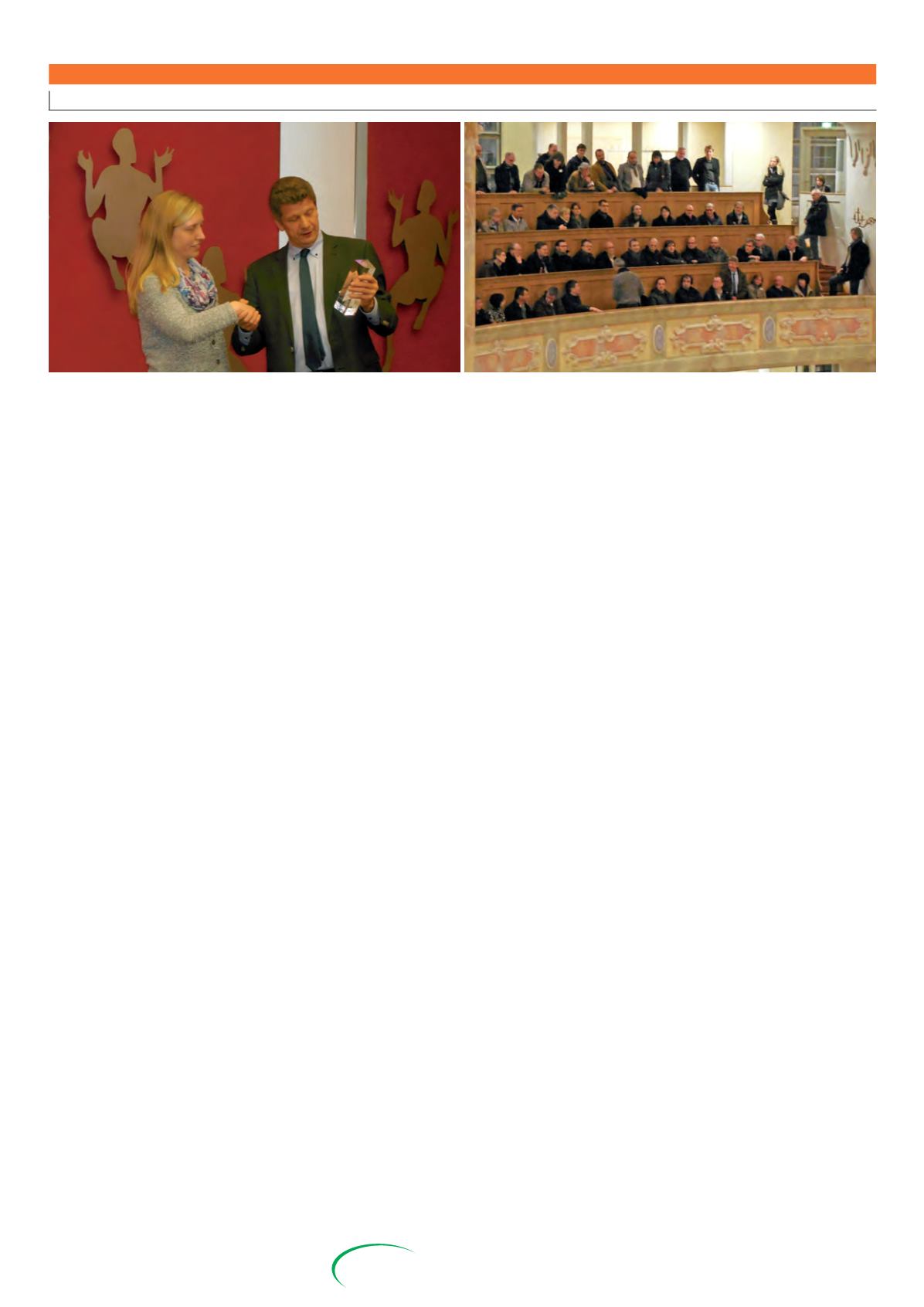

Der WTA-Preis 2015 wurde durch den Präsi-

denten der WTAe. V., Prof. Dr.-Ing. Harald Gar-

recht an Frau Daniela Jaschke, BA, für ihre Ba-

chelorarbeit „Lebensdauerbeeinflussende Fak-

toren im Bereich neuer Reetdachkonstruktionen“

verliehen (siehe Bild oben links).

Die Jury war sich einig, dass sich die Ar-

beit von Frau Jaschke in besonderer Weise für

den WTA-Preis auszeichnet. Am Beispiel der

Arbeit werde die Vielschichtigkeit eines zu-

erst vordergründig einfachen, traditionellen

Themas deutlich. In der Begründung der Jury

heißt es u. a.: „Die Bewahrung traditioneller

Bautechniken mit Naturmaterial wie die Reet-

dachkonstruktionen hat nicht nur aus Aspekten

des Denkmalschutzes Aktualität, sondern Kon-

struktion, bauphysikalische, bauchemische und

biologische Komponenten sowie Tendenzen

der sozialen und klimatischen Veränderungen

bewirken, dass sich traditionelle Reetdach-

konstruktionen heute anders verhalten. Frau

Jaschke hat alle diese Aspekte erkannt und in

ihrer Arbeit gewürdigt.“

Nach der Preisverleihung folgten die Berichte

aus den Referaten.

Am Abend fand der traditionelle WTA-Event

statt. Es begann mit einer Sonderführung auf

die Empore der Frauenkirche (siehe Bild oben

rechts). Herr Dipl.-Ing Gottschlich, Stiftung

Frauenkirche Dresden, erläuterte in Kooperati-

on mit Prof. Dr.-Ing. Lauckner und Prof. Dr.-Ing.

Garrecht den Gästen die bauphysikalischen und

raumklimatischen Problemstellungen und die

Lösungskonzepte, die sich in den Jahren nach

der Weihe 2005 der wiederaufgebauten Frauen-

kirche ergeben haben.

Der erste Tag schloss mit kulinarischen Ge-

nüssen in der fantastischen Atmosphäre des Re-

staurants Pulverturm.

Am zweiten Tag wurde das WTA-Kolloquium

durchgeführt. Das Leitthema des WTA-Kolloqui-

ums „Herausforderung Raumklima in Museen, Bi-

bliotheken, Archiven und Depots im historischen

Baubestand“ stieß in Dresden auf großes Inte-

resse. Nahezu 140 Zuhörer folgten gespannt den

Vorträgen, die sich verschiedenen Aspekten rund

um Klima und Klimastabilität widmeten (siehe

Bild auf S. 59).

Die Vorträge im ersten Veranstaltungsblock

befassten sich mit den bestehenden Anforderun-

gen des Kunstgutes an das Raumklima und den

vorgegebenen Zielen der Konservierung.

Block 1: Anforderungen des Kunstgutes

– Vortrag 1: Prof. Dr. Andreas Schulze, HFBK

Dresden, Klimatische Umgebungsbedin-

gungen für Kunst- und Kulturgut aus kon-

servatorisch-restauratorischer Sicht

– Vortrag 2: Dipl.-Ing. Michael John, Staat-

liche Kunstsammlungen Dresden, Anforde-

rungen an das Raumklima in Museen

– Vortrag 3: Dr.-Ing. Ralf Kilian, Dipl.-Rest.

Lars Klemm, IBP Holzkirchen, Klimaanfor-

derungen für Depots und Archive

– Vortrag 4: Dipl.-Ing. Wulf Eckermann,

Stiftung Preußische Schlösser und Gär-

ten Berlin-Brandenburg, Das Kunstobjekt

im musealen Umfeld von Klima, Licht und

Schadstoffen

Schwerpunkt des zweiten Veranstaltungsblocks

bildete die Wechselwirkung zwischen Museums

objekt und dem dabei vorherrschenden Klima.

Block 2: Klimatoleranz, Einwirkung und Ma-

terialverhalten, Konservierung

– Vortrag 5: Dipl.-Rest. Andreas Weiß,

TU München, Lehrstuhl für Restaurierung,

Kunsttechnologie und Konservierungs

wissenschaft, Feldstudie zur Klimatoleranz

gefasster Leinwand- und Holzoberflächen

an Kulturgütern

– Vortrag 6: Dipl.-Ing. Simone Reeb,

IWB Universität Stuttgart, Raumklima

induziertes Formänderungsverhalten

konservierter Oberflächen

– Vortrag 7: Dr. Thomas Warscheid, LBW-Bio-

consult Oldenburg, Bauklima und mikro-

bielle Schadensprozesse

In einem dritten Veranstaltungsblock wurden die

Themen des Klimamonitoring und die Bewertung

raumklimatischer Beanspruchungen historischer

Raumoberflächen und der Museumsausstattung

erläutert.

Block 3: Bewerten und Planen auf der Basis

von Beobachtung, Monitoring und Simulation

– Vortrag 8: Dr. Bill Wei, Cultural Heritage

Agency of the Netherlands, Amsterdam,

Energie und Kulturerbe − die Suche nach

einem Gleichgewicht zwischen Technik

und Kulturwert

– Vortrag 9: Prof. Dr.-Ing. John Grunewald,

IBK TU Dresden, Neue Anforderungen an

Planungswerkzeuge für Gebäude mit be-

sonderen Raumklimabedingungen

– Vortrag 10: Prof. Dr.-Ing. Hans-Peter

Leimer, HAWK Hildesheim/BBS INTER

NATIONAL, Ingenieurmäßige Entwicklung

von Klimakonzepten für Museen am

Beispiel des Herzog-Anton-Ulrich-Museums

in Braunschweig

– Vortrag 11: Dipl.-Ing. Oliver Hahn, IBW

Weimar, Raumklimatische Untersuchungen

im Neuen Museum Weimar

Im vierten und letzten Veranstaltungsblock stand

die Demonstration von Fallbeispielen im Mittel-

punkt, die sich mit den Möglichkeiten der Klima-

stabilisierung in historischen Räumen zur Ver-

besserung der raumklimatischen Verhältnisse ge-

mäß musealer Anforderungen auseinandersetzen.

Block 4: Konzeptbeispiele zur Raumklima-

stabilisierung und präventiven Konservie-

rung in Museen

– Vortrag 12: Dr.-Ing. Peter Vogel, INNIUS

GTD Dresden, Grünes Gewölbe – Realisie-

rung stabiler Raumklimaverhältnisse –

vom Makro- bis zum Mikroklima

– Vortrag 13: Dipl.-Ing. Thomas Löther, IDK

Dresden, Raumklimastabilisierung auf low-

tech Basis – Beispiele Museum Waldenburg

und Kloster St. Marienthal

– Vortrag 14: Prof. Dr.-Ing. Harald Garrecht,

IWB/MPA Universität Stuttgart, Museum

Haus Dix in Hemmenhofen – wieviel Tech-

nik muss oder darf denn sein?

Aufgrund der hervorragenden Unterstützung

durch das Institut für Diagnostik und Konser-

vierung an Denkmalen in Sachsen und Sachsen-

Anhalt e.V. konnte die WTA e.V. den Mitgliedern,

Gästen und Referenten zwei gelungene Tage

voller interessanter Veranstaltungen und Be-

gegnungen im besonderen Ambiente des Stän-

dehauses sowie der imposanten Frauenkirche in-

mitten all der architektonischen Bauwerke und

dem Flair der Elbelandschaft von Dresden – dem

Elbflorenz des Nordens − bieten.

Bilder: Marc Ellinger (WTA)

Beitrag: Kornelia Horn (WTA)

WTA-Informationen

Wissenschaftlich-Technische Arbeitsgemeinschaft für Bauwerkserhaltung und Denkmalpflege

Schützen & Erhalten · Juni 2015 · Seite 60